Медицина научилась справляться со многими смертельными инфекциями благодаря самоотверженному подвигу врачей, которые не пожалели своей жизни ради того, чтобы обнаружить причины болезни, описать ее клиническую картину и найти способы лечения. Сегодня их имена полузабыты, но целые поколения обязаны им своим спасением.

Мы в Joy-pup.com собрали истории медиков-героев, которые ставили на себе смертельно опасные опыты и заслужили вечную благодарность человечества.

Небольшое отступление для наших читателей. Сейчас сложно представить, как победить такие смертельные болезни. Но страх наводят и современные болезни. Если нацелены на лечение за границей, нужна помощь в поиске врача или сопровождение переводчика, то ловите рекомендацию от нас: компания MED-AGENC — медицинский переводчик Мюнхен.

Победители «Черной смерти»

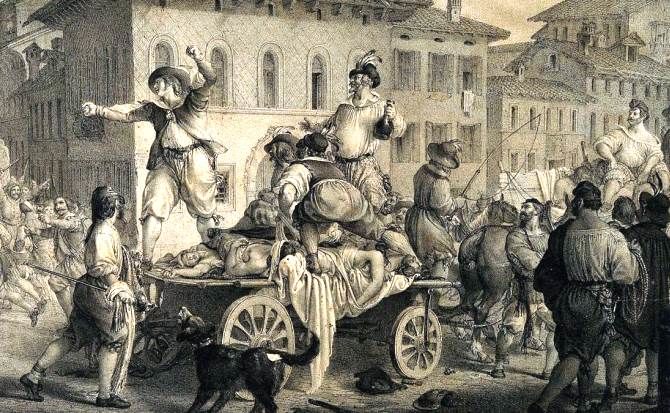

В истории известны три колоссальных чумных пандемии, которые унесли больше жизней, чем все мировые войны. Только при второй пандемии «Черной смерти», свирепствовавшей в Средние века, погибло от 30 до 60% жителей Европы. Природными переносчиками чумы были блохи, паразитировавшие не только на крысах, но и на людях, чья личная гигиена оставляла желать лучшего. В то время медицина была бессильна, и заражение означало неминуемую гибель: выздоравливали единицы, по чистой случайности.

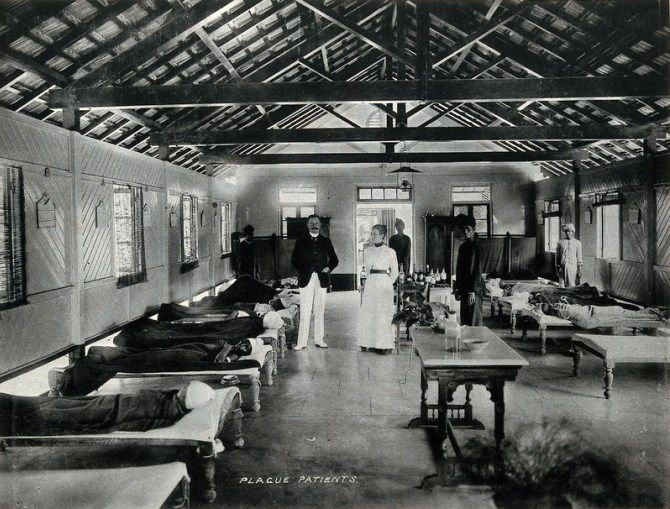

Вспышки чумы продолжаются до сих пор: каждый год в мире регистрируется до 2500 случаев инфицирования. К счастью, сегодня удается контролировать распространение смертоносной бактерии и вылечивать практически всех больных. Это стало возможным благодаря героизму медиков-исследователей, испытавших на себе противочумные прививки. Первый самоубийственный опыт провел английский врач А. Уайт, в 1802 году. Он занес в надрез на своем предплечье гной, извлеченный из нарыва пациентки, болевшей бубонной чумой. На восьмой день Уайт скончался в ужасных мучениях. Но это не остановило его последователей.

Через тридцать с лишним лет французский врач Антуан-Бартелеми Кло, работавший в Египте, сделал себе шесть инъекций чумной бактериальной флоры. Посчитав, что этого мало, он надрезал кожу на руке, втер гнойную массу из бубона в свежую царапину, наложил на нее повязку, пропитанную кровью пациента, и натянул его сорочку, испачканную выделениями. Когда тот умер, Кло улегся в его постель. Словом, сделал все возможное, чтобы заболеть, и не заболел! Основной целью эксперимента было стремление доказать, что чумой заражаются не все, кто побывал в контакте с больным, и успокоить охваченное ужасом население.

В 1894 году бактериолог Александр Йерсен сумел обнаружить возбудителя страшной инфекции – чумную палочку Yersinia pestis. Но только в 1934 году советский ученый Магдалина Покровская создала и испытала на себе живую противочумную вакцину.

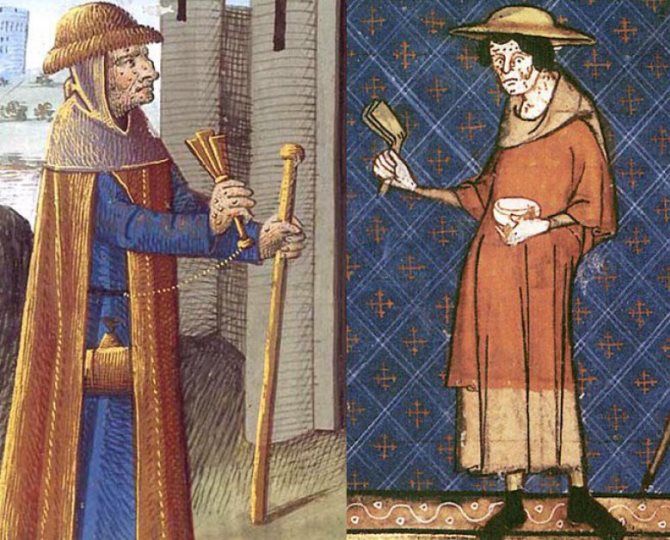

Проказа – не приговор

В темные времена Средневековья проказа (или лепра) наводила на людей суеверный страх. Большей частью виной тому был жуткий образ прокаженного: балахон, скрывавший тело с головы до пят, колокольчик или трещотка, которыми несчастный был обязан предупреждать о своем приближении. Позже таких больных стали поселять в лепрозории при монастырях. О них заботились, но лечить даже не пытались. Однако мера была оправданной и применяется до сих пор, поскольку болезнь по-прежнему распространена в некоторых жарких странах.

Впервые серьезными исследованиями проказы занялся норвежский врач Даниель Корнелиус Даниельсен. В 1847 году он возглавил больницу для прокаженных и много лет пытался заразить себя неизлечимой, как тогда считалось, болезнью. Он вливал себе кровь пациентов и даже вводил под кожу материал, извлеченный из папул. Проказа развивается медленно: иногда инкубационный период длится больше 10 лет. Вместе с главным врачом в рискованных экспериментах участвовали коллеги по лепрозорию, и для каждого из них это было долгое и тяжкое ожидание. Никто не заразился.

Но самое главное — многолетние усилия не пропали зря: благодаря мужественным клиницистам мир понял, что проказа не настолько заразна, как считалось много веков. В 1873 году ученик Даниельсена — Герхард Хансен открыл возбудителя болезни Mycobacterium leprae, и он же добился принятия закона об изоляции прокаженных в стационарах и обязательных профилактических медосмотрах для всех, кто находился с ними в контакте. И хотя вакцины от проказы по-прежнему не существует, на ранних стадиях болезнь успешно излечивается.

Риск ради истины

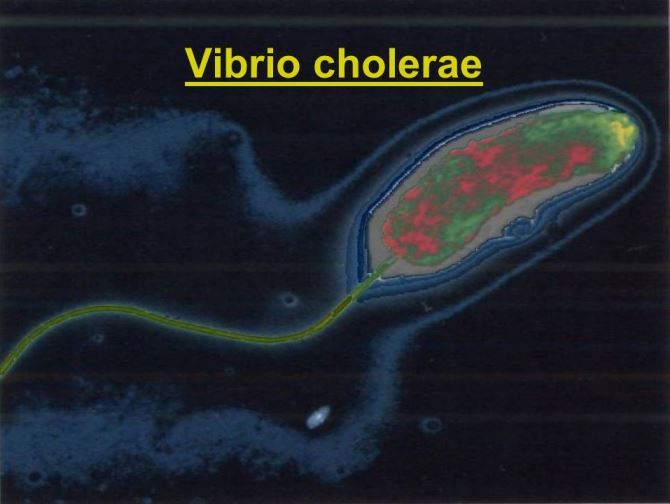

Эпидемии холеры прокатились по всему миру в первой четверти XIX века, и во второй его половине разразились с новой силой, охватив Россию, Францию, Англию и Германию. В 1883 году немецкий микробиолог Роберт Кох обнаружил возбудителя заболевания – холерный вибрион. Однако нашлось немало скептиков, которые сомневались в простой передаче инфекции, и среди них немецкий естествоиспытатель Макс Петтенкофер.

На тот момент он занимал должность главного мюнхенского гигиениста. Поскольку холера бушевала во многих германских городах, но каким-то образом обошла Мюнхен (несмотря на Октоберферст, привлекающий тысячи туристов), профессор Петтенкофер предположил, что распространение болезни обусловлено не столько самим микробом, сколько состоянием почвенных вод.

Стремясь доказать правильность своей гипотезы, он совершил безумный поступок: 7 октября 1892 года при свидетелях выпил раствор, в котором кишели холерные бациллы. Позже 73-летний ученый писал: «В одном кубическом сантиметре я, очевидно, принял миллиард этих внушающих страх микробов, во всяком случае, намного больше, чем это бывает при прикосновении к губам немытыми пальцами».

Через трое суток у него проявились симптомы воспаления кишечника. В начале заболевания бактериологический анализ показал огромное количество холерных вибрионов, однако через несколько дней состояние нормализовалось без лекарств. Петтенкорф праздновал победу и утверждал, что у него не было никакой холеры. Со временем оказалось, что Кох все-таки был прав, а отчаянный экспериментатор, по всей вероятности, принял ослабленную культуру. Но это не умаляет значения его подвига.

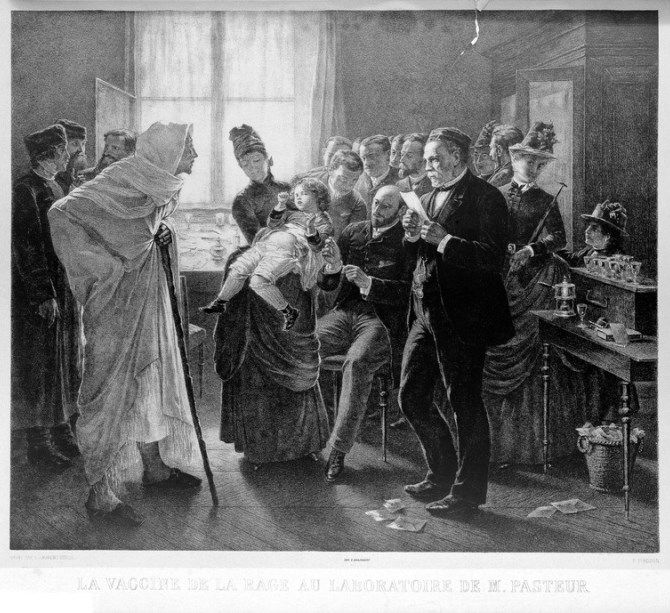

Пастер против Коха

С именем знаменитого Коха, сделавшего неоценимый вклад в борьбу со многими опасными инфекциями (туберкулез, брюшной тиф, малярия, сибирская язва и другие), связан еще один принципиальный научный спор. На этот раз его оппонентом выступил другой корифей европейской микробиологии Луи Пастер.

В 1885 году Пастер создал вакцину против бешенства и практически сразу в его лабораторию потянулись больные со всего света. Прививки давали успешный результат, однако Роберт Кох выразил сомнения в безопасности метода. Он указал на возможность ошибки: скажем, человека укусила собака, ему ввели вакцину, но собачье бешенство не подтвердилось. Тогда пациент неминуемо умрет, поскольку в его организме нет живого вируса, который уничтожил бы лабораторный штамм.

Однако Пастера «выручил» австрийский коллега Эммерих Улльман. Он заявил, что его не кусали никакие собаки и предложил: «Сделайте мне вашу прививку, и посмотрим, умру ли я от бешенства». Ульман прошел полный курс иммунизации, и остался не только жив, но и совершенно здоров.

Чтобы оценить его подвиг, мало знать, что последний период этой болезни сопровождается ужасными мучениями. Попробуйте представить, каким мужеством обладал скромный хирург, чтобы возразить такому светилу как Кох и поддержать его извечного конкурента.

Смертельно опасное доказательство

Сифилис признан социально значимой проблемой с конца XV века: им болели и простолюдины, и аристократы. Однако до середины XIX века не существовало не то что эффективных препаратов, а даже четкой клинической картины заболевания – в основном потому, что ханжеское общество упрямо отрицало венерические инфекции. Единственным способом объективных исследований были опыты врачей на себе.

В 1843 году французский венеролог Жозеф-Александр Озиас-Тюренн выдвинул идею «сифилизации»: прививать здоровым людям выделения больных, у которых болезнь протекала в доброкачественной форме. Он полагал, что эта мера поможет остановить распространение инфекции, как прививка коровьей оспы помогла остановить эпидемию натуральной человечьей оспы. Его гипотеза и последовавшие за ней опыты на добровольцах вызвали ожесточенные споры в медицинских кругах. В результате молодой немецкий врач Карл Линдеманн решился на опасный эксперимент: ввел материал из папулы сифилитика в надрез на своей руке и вскоре заболел сифилисом в тяжелейшей форме.

Его тело покрывали жуткие язвы, но медик отказывался от какого-либо лечения, несмотря на уговоры членов специальной комиссии, наблюдавшей за опытом. «Я умру? Тем лучше! Моя смерть докажет, что учение о сифилизации – ужасное заблуждение и предотвратит новые несчастья». Линдеманн добился своего – метод Озиаса отвергли. В 1905 году немецкие микробиологи Фриц Шаудин и Эрих Гофман обнаружили возбудителя сифилиса бледную трепонему, и только с 1943 года в терапии хронического венерического заболевания стали применяться антибиотики.

В поисках виновника малярии

Люди болеют малярией самое меньшее 50 000 лет. Но выяснить, как она попадает в человеческий организм, удалось всего 100 с небольшим лет назад. В то время лишь некоторые медики подозревали, что тропическую болезнь переносят комары, но за неимением доказательств эту версию считали несостоятельной. У них было всего два способа подтвердить догадку: искать добровольцев, которые согласятся, чтобы их покусали вероятные переносчики инфекции, или позволить покусать себя.

К сожалению, в истории сохранилось очень мало имен врачей-героев, которые намеренно подвергали себя опасности, стремясь исследовать происхождение малярии и найти средство защиты от заражения. Среди энтузиастов называют англичанина Рональда Росса и итальянца Джиованни Батиста Грасси. Первый удостоился за свои открытия Нобелевской премии, хотя нигде не упоминается, что он ставил опыты на себе. Это сделал Грасси: дал покусать себя комарам, которые до того напились крови малярийных больных, но не заболел. Опыт повторил его ученик профессор Амиго Биньями: не решаясь заразить себя, он нашел добровольца и в 1908 году первым доказал, что паразиты рода плазмодиум, вызывающие малярию, передаются с укусом комара Anopheles.

В последующие годы нашлось немало смельчаков, которые подвергали себя искусственному заражению через укусы лабораторных комаров и болели малярией в разной форме. Благодаря им удалось понять, как защищаться от инфекции и чем ее лечить, однако многие вопросы оставались невыясненными.

Чтобы получить полную картину заболевания, требовались новые опыты в природных условиях обитания самых смертоносных насекомых на свете. В 1928 году 30-летний директор Амстердамского института тропической медицины Вильгельм Шюффнер отправился на Суматру, заразился малярией через укус местного комара и справился с болезнью.

Возможно, кто-то называл этих людей безумцами. Но они рисковали собой ради великой цели, и современная медицина обязана многими достижениями исключительно их героизму. К сожалению, история знает другие безумные эксперименты, которые не принесли людям и животным ничего, кроме страданий.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированые пользователи