Astronomen haben erstmals einen starken koronalen Massenausstoß – einen schnellen Plasmastrom – eines anderen Sterns als unserer Sonne nachgewiesen. Diese Entdeckung ist jedoch keine gute Nachricht für die Suche nach außerirdischem Leben.

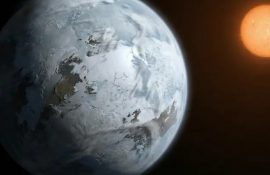

Die Ergebnisse einer neuen Studie zeigen, dass ein extrem starker Ausbruch eines Zwergsterns so gewaltig war, dass er die Atmosphäre jedes erdähnlichen Planeten in seiner Nähe vollständig zerstören könnte.

Die Wissenschaftler machten diese Entdeckung mithilfe von Daten des europäischen Radioteleskopnetzwerks LOFAR, das seit 2016 zur Beobachtung extremster Phänomene im Universum eingesetzt wird, wie beispielsweise Schwarze Löcher, die stabile Radiowellen aussenden.

Forscher entdeckten am 16. Mai 2016 einen plötzlichen und extrem intensiven Auswurf, der etwa eine Minute andauerte. Seine Quelle war der Rote Zwergstern StKM 1-1262, der mehr als 133 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt.

Dieser Auswurf zeichnete sich durch hohe Dichte und Energie aus, genug, um die Atmosphäre eines nahen Planeten wegzublasen. Das Plasma bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 5,4 Millionen Meilen pro Stunde (ca. 2.400 km/s). Zum Vergleich: Das ist etwa 3.500 Mal schneller als ein Lockheed Martin F-16 Kampfjet. Eine solche Geschwindigkeit wird nur bei einem von zweitausend koronalen Massenauswürfen mit Sonnenmasse beobachtet.

Die Entdeckung könnte die zukünftige Suche nach potenziell bewohnbaren Welten außerhalb unseres Sonnensystems beeinflussen. Rote Zwerge, deren Masse nur 10–50 % der Sonnenmasse beträgt, gelten seit Langem als die vielversprechendsten Sterne für die Suche nach Planeten vergleichbarer Größe wie die Erde. Sie sind im Universum extrem häufig, und Planeten um sie herum sind leichter zu finden: Aufgrund ihrer relativ geringen Größe liegen ihre Umlaufbahnen enger beieinander, was Beobachtungen erleichtert. Es gibt jedoch ein bedeutendes Problem. Damit ein Planet als bewohnbar gilt, muss er sich in der sogenannten habitablen Zone befinden – dem Bereich um einen Stern, in dem die Temperaturen flüssiges Wasser ermöglichen. Ist der Stern im Zentrum dieser Zone jedoch übermäßig aktiv und stößt häufig starke koronale Massenauswürfe aus, schützt selbst eine ideale Position in der habitablen Zone den Planeten nicht vor dem Verlust seiner Atmosphäre. Ohne diese kann Leben, wie wir es kennen, nicht existieren.

Zur Erinnerung: Die NASA hat den ersten „umgedrehten“ Planeten entdeckt.

Fortsetzung

folgt…

Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten